本文作者:原野

每天上班,都像没睡醒。

坐下就开始犯困,咖啡也救不了命,仿佛已经喝出了耐药性。

图源:网络

此刻你是不是也想问:到底是我太懒了?压力太大了?还是有什么健康问题?

实际上,你可能不只是累了,而是病了。

每天都好累…这种病发病率逐年上升

累,是一种人人都会有的正常体验。但如果一天下来没有做什么高强度、精神紧张的事,却仍感到莫名的疲乏、倦怠,这就可能是一种「过度疲劳」的状态,持续下去甚至会进展成疾病。

这,就是「慢性疲劳综合征」。

慢性疲劳综合征,不是「懒」,也不是「亚健康」,它是一种确切的疾病,收录在 ICD-11 中。

慢性疲劳综合征/肌痛性脑脊髓炎(chronic fatigue syndrome/myologic encephalomyelitis,CFS/ME)的特征性乏力与其他躯体或精神疾病无关,并且症状不会通过睡眠或休息而改善,病情严重时甚至躺在床上什么也不能做。

具体定义来说,慢性疲劳综合征是一组以持续或反复发作的以疲劳为主要表现,伴有多种神经、精神症状,但无器质性疾病的症候群,并且无法通过其他疾病来解释,症状至少持续 6 个月,休息后不能缓解,生活质量明显降低。

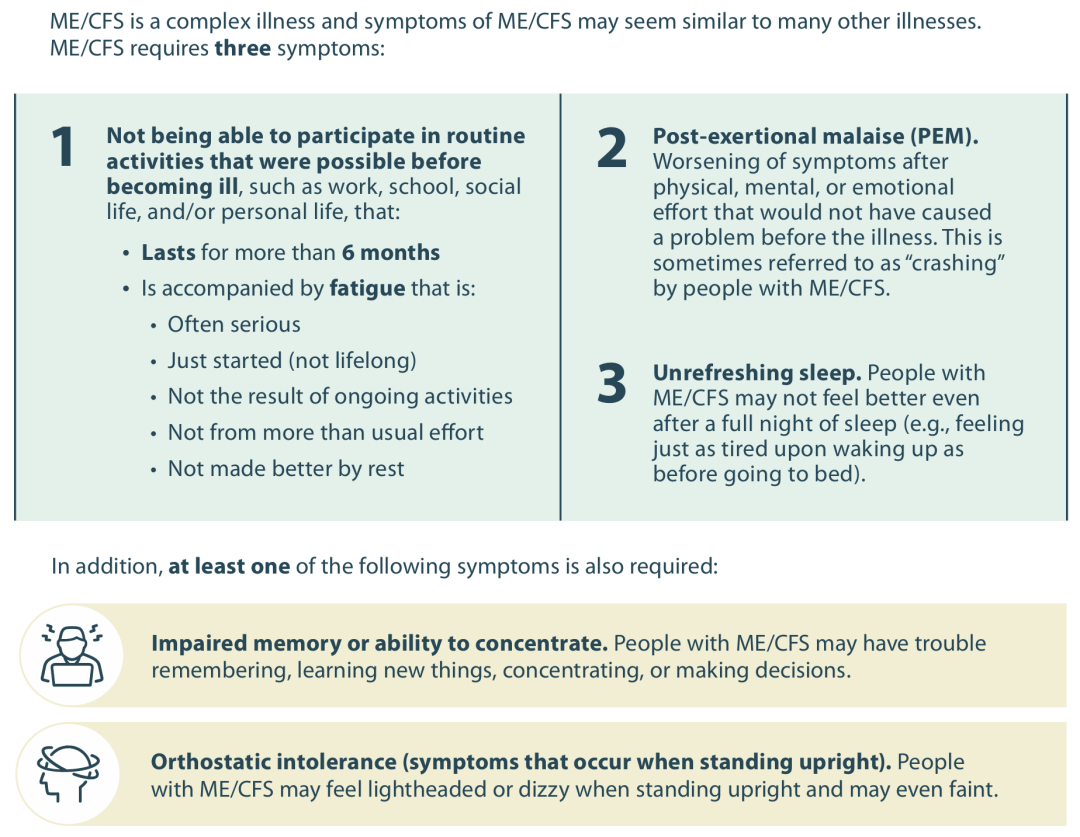

相关症状主要包括:

记忆力下降或者注意力不集中,难以清醒地思考;

咽喉痛;

淋巴结痛;

肌肉酸痛;

不伴有红肿的关节疼痛;

新发生的头痛;

睡眠后精力不能恢复;

体力活动、脑力劳动后连续 24 小时身体不适。

图源:参考资料 1

需要强调的是,并不是所有疲劳都等于慢性疲劳综合征。

绝大多数人感觉到的疲劳都是正常的,只有出现上图症状中的 4 种以上,且持续 6 个月以上、休息后不能缓解、生活质量明显降低,才应该考虑慢性疲综合征。

在这些被确诊的患者中,压力效应神经系统出现了损害,对外界的刺激表现出非常高的敏感性,尽管充分休息过了,压力敏感系统仍处于高度警觉状态,使得疲劳无法缓解。

而长期处于这种病理状态,将会给人的精神面貌带来极大影响,包括:

行动迟缓,动作不灵活,腰酸腿软,力不从心;

面色无光,脱发断发,皱纹早现,未老先衰;

免疫力低下,容易感冒;

焦躁易怒,缺乏自信,多愁善感,失眠多梦;

累及消化系统,食欲欠佳,恶心,为了激发食欲,可能会尝试辛辣刺激的食物;

根据目前的研究统计,慢性疲劳综合征全球发病率大约 1% 左右,但确实也呈现逐年上升的趋势,主要集中在 30~50 岁的人群,女性的发病率约为男性的 2 倍。

有研究发现,慢性疲劳综合征具有一定职业发病的特点,如医生、护士、飞行员、教师等,发病率较高,可能与脑力强度大、竞争激烈等有关。

吵翻了!患者质疑大型研究:我们真的不是装病

虽然已经进了 ICD-11,但实际上,学术界对慢性疲劳综合征的争议一直没停。

最为知名的就是 PACE 研究——

2011 年,这项在英国开展的、耗资 800 万美元的试验,研究了针对慢性疲劳综合征的各种治疗方法,是当时最大规模关于该疾病的研究,并在《柳叶刀》上发表了论文。

论文截图

研究认为:分级运动或认知行为治疗项目对慢性疲劳综合征患者有效,可以让他们的症状「适度改善」。但当时比较公认的另两种治疗措施,「专业医疗护理」和「适应性起搏治疗」未见明显疗效。

2015 年 10 月,团队又一次发表了支持其最初成果的追踪研究,发表在《柳叶刀精神病学》。研究认为,分级运动和认知疗法带来的获益至少又维持了 1.5 年。

然而,这项研究却受到了患者群体和学界的广泛质疑与批评。

不少患者认为,研究所述的认知和运动疗法,强迫自己更加变得积极,不仅对病情没有帮助,还会导致严重的、持续时间更长的复发。

更为严重的是,这项研究意在将慢性疲劳综合征归为心理疾病,而非身体上的疾病——这是对慢性疲劳综合征概念的严重误导!

与患者们的声浪相呼应,学界也存在不少对于研究方法的质疑。

美国慢性疲劳综合征病人权益倡导者的 David Tuller 发表了一篇批判 PACE 研究的文章,随后 6 名研究人员在一封发送给《柳叶刀》杂志编辑的公开信上签名,要求对数据进行重新分析。

最主要的质疑,是针对研究人员在试验期间,曾改变衡量恢复程度的方法。这些科学家和倡导者认为,研究者通过这种方式操纵了结果。有神经学家指出,PACE 数据存在「大量无法解释的问题」。

「试验的问题非常令人担忧。」

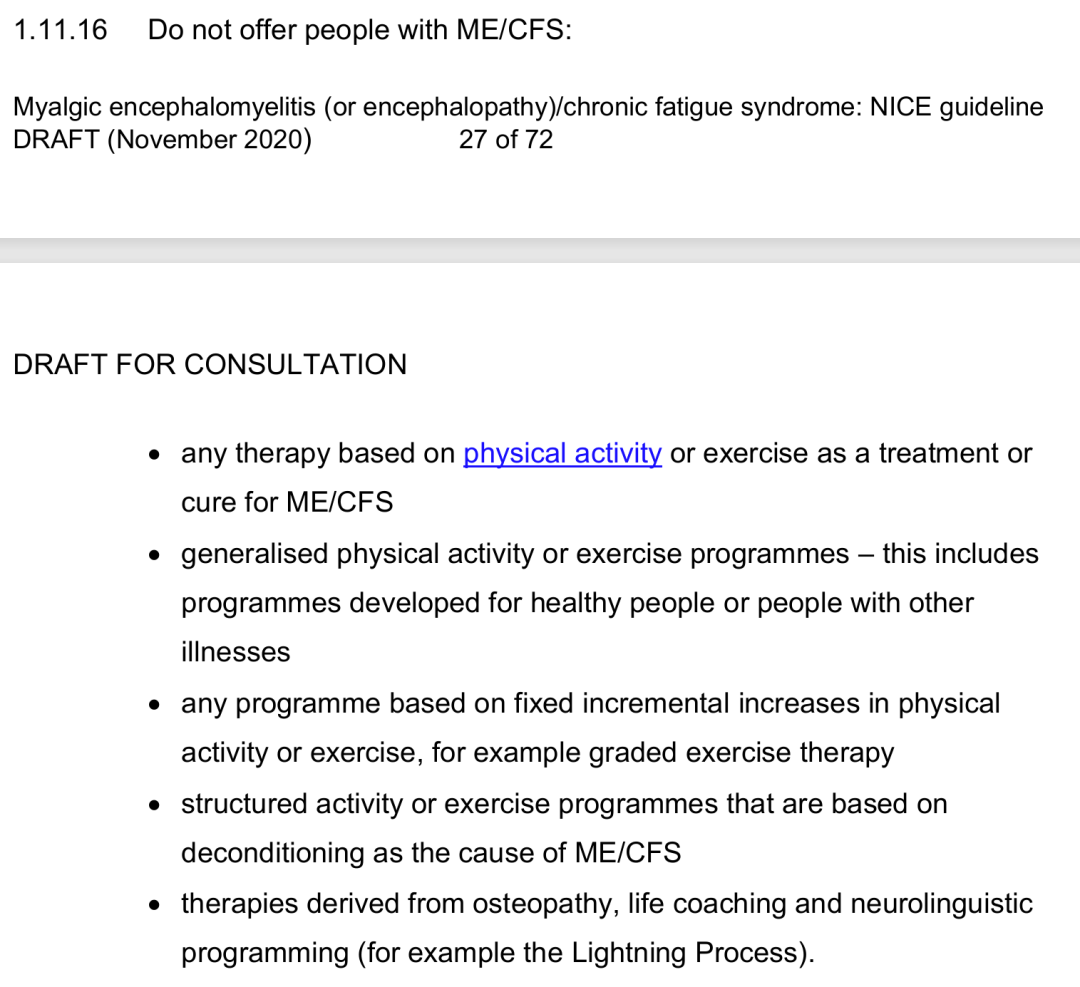

尽管 PACE 研究人员否认上述指控,表示这些调整不会影响结果,相关论文也并未被撤销。不过,PACE 研究支持的分级运动和认知疗法,已经陆续被指南移除。

美国疾病控制与预防中心(CDC)指南(2023 年更新)推荐个体化活动管理和对症药物治疗,反对分级运动疗法,并指出「运动不能治愈该病。有氧运动可以使很多慢病患者受益,但患有 ME/CFS 的人不能耐受这样的锻炼。针对健康人的标准运动建议,可能对 ME/CFS 患者有害,他们需要进行他们可以耐受的活动。」。

英国 NICE 指南(2021 年更新)更是率先明确禁止分级运动疗法和认知行为疗法作为治疗手段。

图源:参考资料

无论是病还是累,都值得被重视

PACE 研究的争论告一段落,但是慢性疲劳综合征在如今的临床实践中,仍然面临着不少难题。

首先,它在诊断和鉴别诊断中几乎只列出了症状,没有阳性的体征和器质性改变,因此不少患者会被诊断为神经衰弱、焦虑症、抑郁症或者更年期综合征,有肌肉疼痛的患者,可能被误诊为风湿免疫系统疾病。

而这些患者因为检查结果基本都是正常的,体格检查也没有阳性发现,常常被误认为在 「装病」。

相关指南也特别指出,由于慢性疲劳综合征的病因、发病机制都有大量谜团未解,当前的标准可能是有用的,但并不严格适用于每个患者。因此既要谨慎验证症状避免误诊,也要鼓励真正的患者接受并适应遭遇的病痛,更不能让患者蒙受「装病」的冤屈。

目前还没有特效药物被批准用于治疗慢性疲劳综合征,主要还是对症处理,包括:

1)能量管理:活动需控制在「能量限度」内,避免超出个人耐受范围,并定期休息,避免症状恶化。

2) 症状管理

①疼痛:参考神经性疼痛、头痛管理。

②恶心:建议少量多次进食,保持水分。

3)药物治疗:无特效药,药物仅用于对症处理,起始剂量需低于常规用量。

4)饮食与营养:均衡饮食,避免维生素过量。重症患者需营养师评估,必要时采用管饲。

特别注意,切勿滥用运动和行为疗法治疗,避免非结构化运动(如健身房锻炼)及固定增量活动计划(如分级运动疗法);认知行为疗法仅作为症状适应辅助手段,非治愈性治疗。

围绕慢性疲劳综合征,还有太多未解之谜,有不少研究认为可能与病毒感染、自身免疫系统异常、内分泌系统紊乱、不良生活习惯如熬夜、吸烟、酗酒等有关,还有一定的遗传倾向。

但十分一致的是,各项研究都表明,长期工作紧张、竞争压力大、情绪不稳定和负面事件等,容易诱发慢性疲劳综合征。

这些,也是我们平时产生生理性的疲劳、倦怠,心理上焦虑、抑郁的重要因素。

而更为重要的是,即便不是病,单纯的疲劳也一样值得被重视。

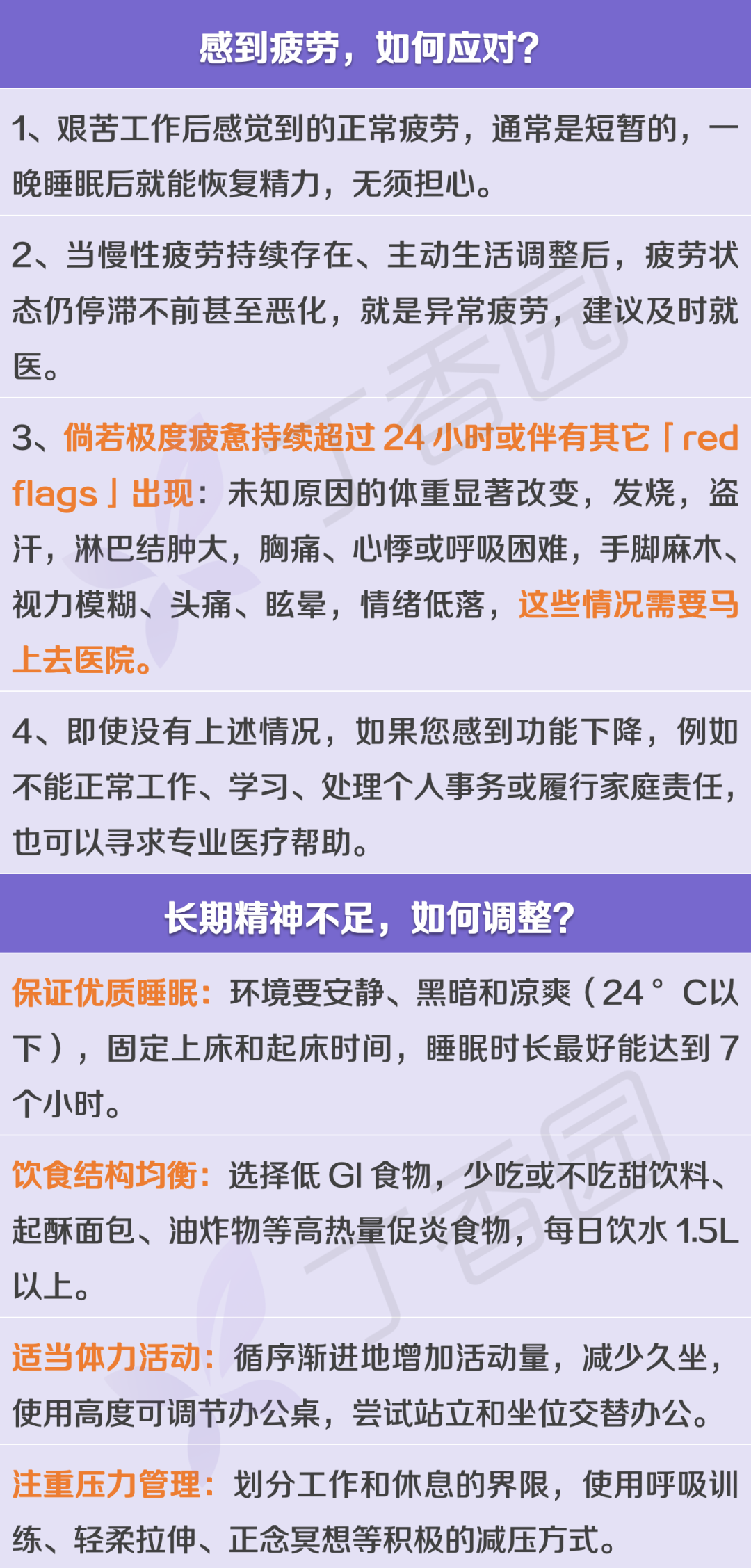

中国医科学院阜外医院心脏康复中心 心肺物理治疗师 王宝璐 指出,体力活动,或者艰苦工作后感觉到的正常疲劳,通常是短暂的、可预见的。「经过一晚睡眠后就能恢复精力,甚至感觉状态更好,无须担心。」

「但如果疲劳恢复变困难、休息时间更久,出现入睡困难、易醒早醒,或者因为疲劳而心情烦躁、焦虑或情绪低落,这就可能是身体出现不好的苗头,要主动做出应对调整,找到并减少生理压力源。」

哪些情况需要提高警惕,改善疲劳又该如何做?王宝璐老师总结出如下几条建议:

特别致谢:感谢 国家心血管病中心健康生活方式医学中心 对本文的支持,感谢 中国医学科学院阜外医院心脏康复中心心肺物理治疗师 王宝璐 对本文的指导

策划:z_popeye|监制:islay

题图来源:网络

参考资料:

[1]https://www.cdc.gov/me-cfs/pdfs/could-you-have-mecfs_508.pdf

[2]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60096-2/fulltext

[3]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26521770/

[4]http://www.virology.ws/

[5]https://www.science.org/content/article/criticism-mounts-long-controversial-chronic-fatigue-study

[6]https://www.cdc.gov/me-cfs/about/index.html

[7]https://www.nice.org.uk/guidance/ng206/documents/draft-guideline

[8]https://www.nice.org.uk/guidance/ng206/documents/draft-guideline

[9]https://www.cdc.gov/me-cfs/about/index.html

编辑:ifhealth 来源:丁香园