本文作者:羽衣

这种疾病,它悄然侵蚀记忆,改变性格,最终剥夺患者最基本的自理能力。遗憾的是,当大多数患者被确诊时,往往已进入中晚期,失去了最宝贵的干预时机。

它,就是阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)。

据国际阿尔茨海默病协会数据,全球痴呆患者超过 5500 万人,预测到 2030 年将达到 7800 万人,而中国约占 1/4。

近年来,多款抗 AD 新药的接连上市,给患者和家庭带来希望。然而,庞大的患者群体如同海平面下的冰山,仍有诸多问题,亟待解决。

新药有效,但晚期患者受益有限

最近几年,AD 新药研发领域迎来井喷期,3 款重磅新药先后上市。

尽管最早于 2021 年获批的 Aducanumab,因临床获益不确切、及风险与安全性问题于 2024 年退场,但很快,Lecanemab 和 Donanemab 又先后获得批准,目前也已正式进入中国市场。

Aducanumab:一款新药饱受全球争议的 317 天

Lecanemab:20 年来首款!这款新药获 FDA 完全批准

Donanemab:一年 23 万,礼来这款新药刚刚获批上市

然而,即便是如此火热的抗 Aβ 单抗,依然不能说是 AD 的真正「克星」。

目前已获批的两款 AD 新药,均适用于早期症状阶段,包括轻度认知障碍(MCI)或轻度 AD 痴呆阶段。但是,无论是哪款药物,都仍然缺乏用于中重度患者的研究数据支持。

如 Lecanemab 在欧洲药品管理局的产品信息中这样描述:「一旦患者进展到中度 AD,应停止 Lecanemab 的治疗。」

Donanemab 在 FDA 的标签中也提到:「治疗应在轻度认知受损或轻度痴呆阶段启动(这也是临床试验中启动治疗的人群)。」

为何会有如此限制,要从 AD 的病理说起。

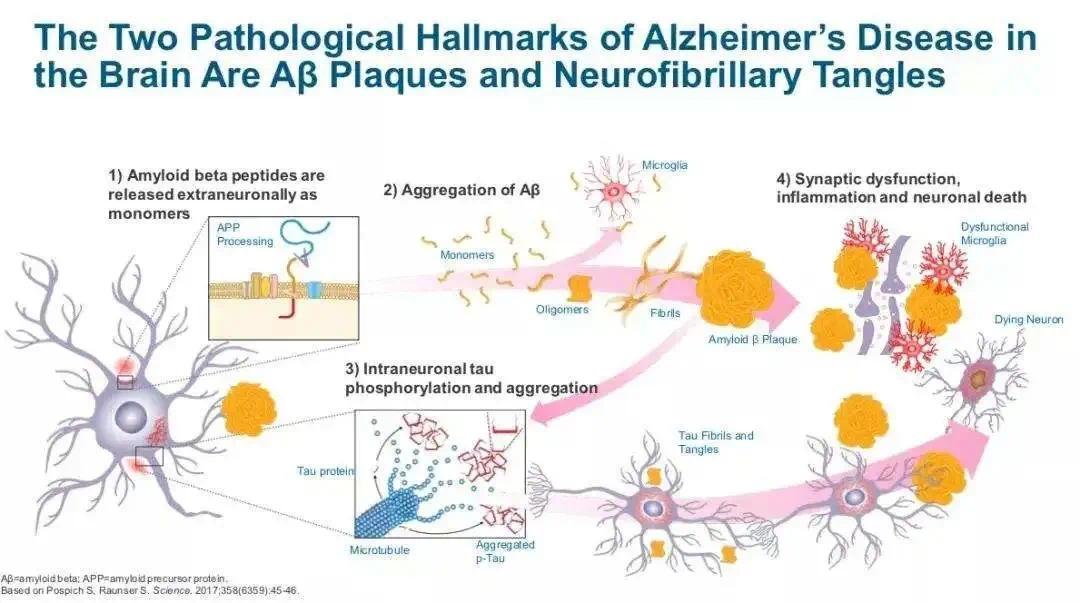

大脑中 AD 的两个病理标志:Aβ 斑块和神经纤维缠结(图源:参考资料 7)

AD 的具体病因,其实尚未完全阐明。目前最为明确的治疗靶点,是其病理特征,即 AD 患者的大脑出现 β 淀粉样蛋白斑块和 tau 蛋白异常磷酸化导致的神经纤维缠结,最终导致神经元及其突触丧失。

也就是说,Aβ 的积累是 AD 病理的初级驱动,后期的病程进展更多是由 tau 蛋白、炎症、血管病理等机制推进。此时,即便药物还能够清除 Aβ 斑块,神经结构已经遭受了不可逆的损害,对临床症状已经没什么帮助了。

正因如此,绝大多数抗 Aβ 单抗的临床试验,入组的都是仅有淀粉样蛋白阳性早期症状,或轻度认知障碍的患者群体。

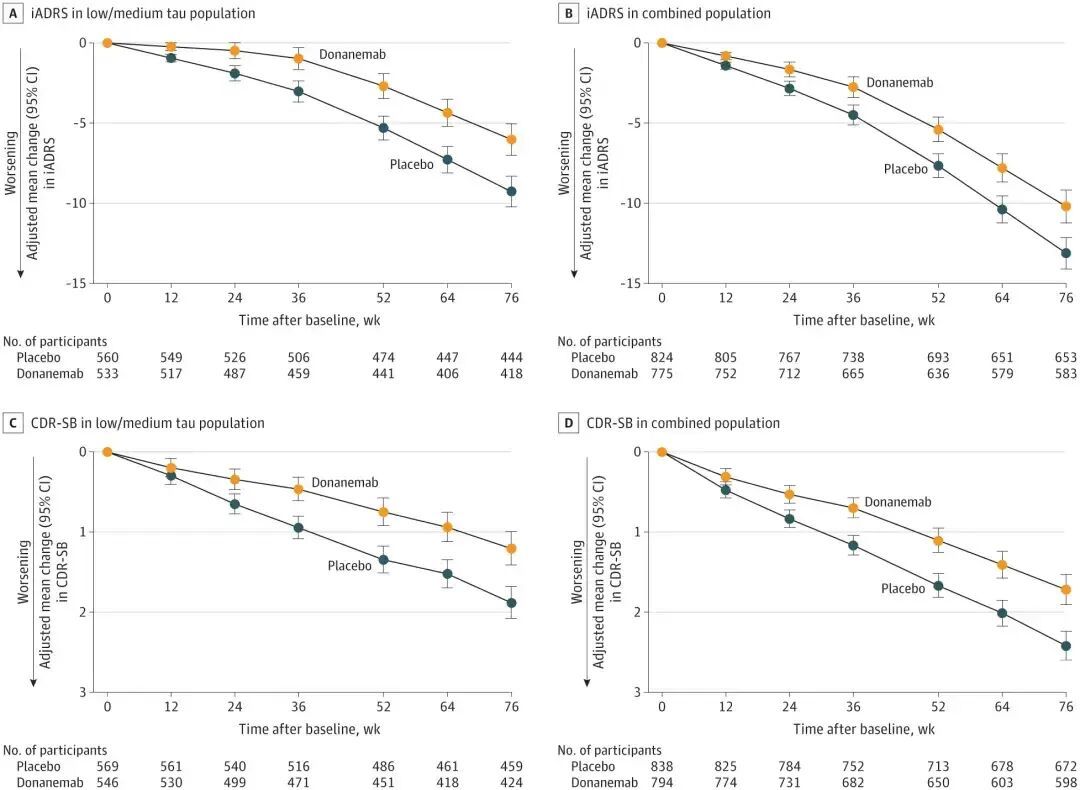

例如 Donanemab,其 III 期临床研究结果显示,在低/中 tau 人群中显示更大的临床获益。

图源:资料 2

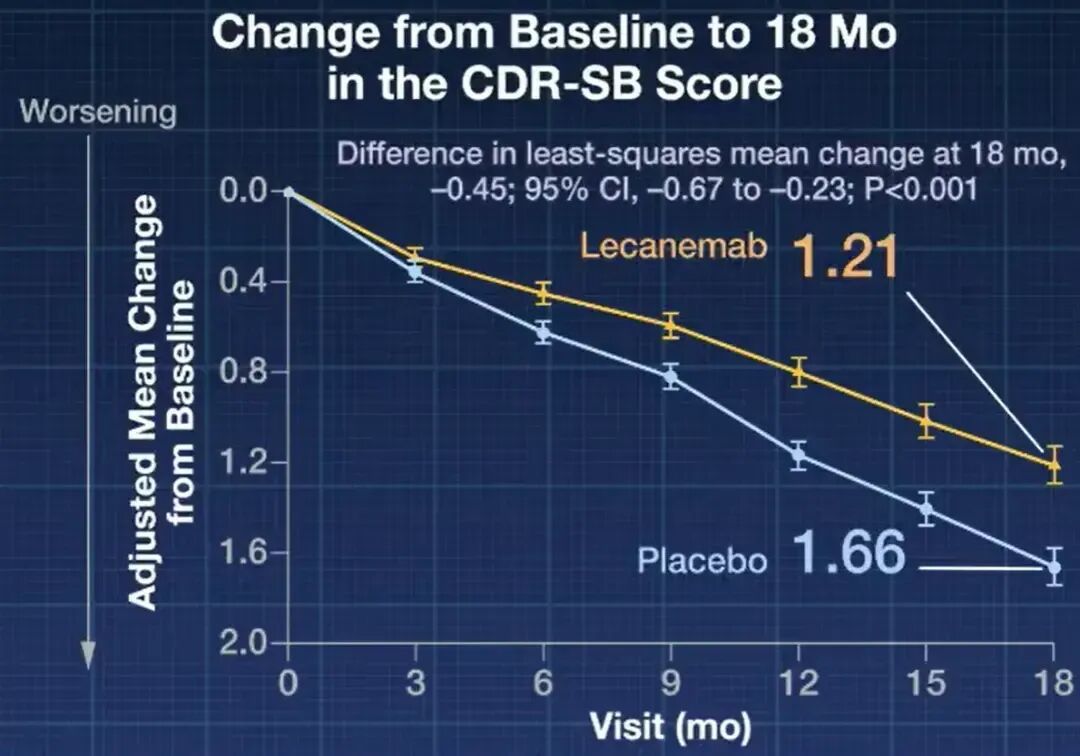

再看另一款 Aβ 单抗 Lecanemab,研究同样提示,Lecanemab 在低 tau(更早期)人群里呈现更大的临床受益与更高比例的「稳定/改善」,提示越早介入可能越有利。

研究主要终点(图源:视频截图)

另一方面,抗 Aβ 单抗的主要不良事件都是淀粉样蛋白相关影像异常 (ARIA),而这种风险,在中晚期患者中可能会进一步升高。

截至目前,两款药上市至今,对于中度或重度 AD 患者几乎没有随机对照试验(RCT)或类似设计的数据。

这同时也意味着,对于患者来说,如果一旦失去了早期治疗的时机,新药再好,可能也太迟了。

平均延迟诊断 2~3 年,许多患者正在错过最佳时机

一份最新发表的流行病学报告显示,未来 25 年,我国阿尔茨海默病对公共健康的挑战将非常严峻。全国调查显示,60 岁以上人群中,每 25 个人就有 1 人患阿尔茨海默病,大约 983 万人。[6]

「在我的临床接诊中,绝大多数 AD 患者前来就医时,已经处于疾病的中期(轻度至中度痴呆阶段),甚至更晚。」中国老年保健协会阿尔茨海默病分会(ADC)常务副主任委员兼秘书长、北京大学第一医院主任医师孙永安教授这样说。

孙永安教授详细介绍了 AD 的 3 个疾病阶段:

▶早期(轻度认知障碍阶段,AD 源性 MCI):这类患者相对较少,通常是因自身文化水平高、对健康极度关注,或有明确的家族史而主动就医。在门诊中属于「幸运的少数」。

▶中期(轻度至中度痴呆阶段):这是最常见的群体。患者已经出现明显的、影响日常生活的症状,如重复问话、迷路、忘记近期重要事件、处理财务困难、性格改变(如变得淡漠或易怒)等。此时,家属的「再也无法忽视」成为主要就医动力。

▶晚期(重度痴呆阶段):部分患者在此阶段才被带来就医,往往是因为出现了精神行为症状(BPSD),如攻击行为、幻觉、游走等,或因其他躯体疾病(如感染、跌倒)入院时被医生发现认知问题。

《中国阿尔茨海默病蓝皮书》中提到:「32.6% 的 AD 患者在症状出现 1 年内就诊,71.6% 在 2 年内就诊。」「诊断延迟是我国 AD 及其他认知障碍疾病患者诊断现状的痛点之一。」

中国老年保健协会阿尔茨海默病分会(ADC)副主委、西安交通大学第一附属医院神经内科学术带头人屈秋民教授同样指出,目前我国 AD 早期的筛查严重缺乏。「患者就诊普遍偏晚,平均延迟诊断 2~3 年,错失早期最佳治疗时机。」

屈秋民教授同样提到近 2 年开始走上临床的 Aβ 单抗药物。「越早治疗,效果越好,可以通过清除脑内淀粉样蛋白,显著延缓疾病进展,使患者较长时间保持在功能较好的状态。因此,早防早治是 AD 防治最有效的策略。」

而在另一方面,AD 早筛还面临着客观的技术难题。

首先,脑脊液生物标志物(Aβ42, p-tau)和 PET 成像虽是诊断「金标准」,但属于有创、昂贵、设备要求高的检查,无法作为普筛工具。

另一方面,尽管近年来 Aβ、p-tau 的血液检测取得突破性进展,灵敏度特异度很高,但在国内尚未广泛应用于临床。

孙永安教授认为,血液生物标志物检测或是最有希望实现大规模普筛的方向:「目前,北大医院已经正式将 p-tau181 检测应用于临床,灵敏度特异度很高,有助于初步识别阳性患者。」

国家卫健委官网截图

每年的 9 月 21 日是世界阿尔茨海默病日,今年的主题正是「早防早治,守护认知」。

除了加强宣传和科普教育,屈秋民教授提到,现有的 AD 早筛流程和方案仍需进一步优化:

「包括利用人工智能、AI 技术等快速识别 AD 高危人群及早期患者;利用血液标志物快速发现 AD 早期患者,实现一滴血快速筛查 AD 等,都将对 AD 的早防早治起到重要作用。」

孙永安教授认为,理想状况下,有风险的中老年个体可在社区体检或家用设备完成便捷的血液检测或数字认知评估;一旦异常,通过绿色通道转诊至记忆门诊,并以金标准确诊。随后在极早期启动疾病修饰治疗并配套非药物干预,从而尽可能延缓病程、维持有质量的生活。

「我们正在朝着这个方向努力,但仍有很长的路要走。」

策划:z_popeye|监制:islay

编辑:ifhealth 来源:丁香园