2025 年 9 月 6 日,美国生物学家、诺贝尔奖获得者大卫·巴尔的摩(David Baltimore)逝世,享年 87 岁。

他于 1970 年发现逆转录酶,证明 RNA 能反向转录为 DNA,颠覆了传统遗传中心法则。在获得诺奖时,他年仅 37 岁。

诺贝尔官网截图

此后多年,他致力于免疫学与病毒学的交叉领域研究,也曾卷入学术不端事件成为争议焦点,经过数年调查后才证明清白……

直至生命的最后一周,他仍在持续学术创作。这位学术巨星的遗作,发表于一份中国期刊。

37 岁,最年轻的诺贝尔生理学或医学奖得主

巴尔的摩身上诸多学术光环中,最为耀眼的当属 1975 年的诺贝尔生理学或医学奖。

20 世纪 50 年代末,雷纳托·杜尔贝科(Renato Dulbecco)在加州理工学院阐明了 DNA 肿瘤病毒如何将正常细胞转化为癌细胞:病毒 DNA 进入细胞核并与细胞 DNA 结合,此后每当细胞分裂,来自病毒 DNA 的性状都会传递给子代细胞,形成不断自我延续的癌细胞。

到了 20 世纪 60 年代,杜尔贝科的学生霍华德·M·特敏(Howard M. Temin)提出了一个更大胆的设想:一种 RNA 肿瘤病毒也可能通过生成自身的 DNA 拷贝来感染健康细胞。

然而,当时的学界共识认为 DNA 被转录为 RNA 的过程不会反向进行,因此,特敏的设想并没有被广泛接纳。

这期间,巴尔的摩于 1964 年获得洛克菲勒大学(Rockefeller University)博士学位,1968 年加入麻省理工学院任副教授。

1970 年,巴尔的摩与特敏分别通过独立的实验,证明了逆转录酶的存在。区别在于,特敏使用的是禽肌母细胞瘤病毒(avian myeloblastosis virus),而巴尔的摩则研究劳舍小鼠白血病病毒(Rauscher murine leukemia virus)与劳斯肉瘤病毒(Rous sarcoma virus)。

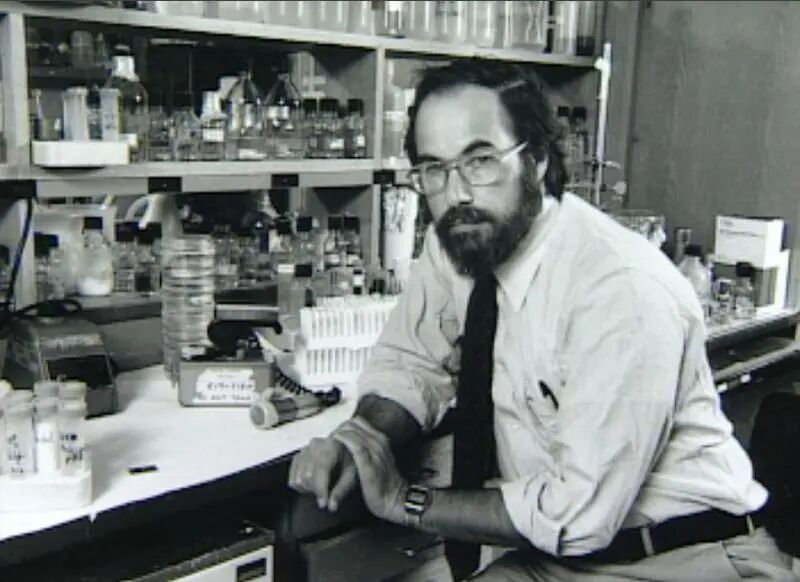

巴尔的摩在实验室

由于以上工作,杜尔贝科、特敏与巴尔的摩三人共享了 1975 年诺贝尔奖。获奖时,巴尔的摩年仅 37 岁,是最年轻的诺贝尔生理学或医学奖获得者。

巴尔的摩关于逆转录酶的发现,其影响远超病毒学本身,对肿瘤学、分子与细胞生物学以及生物技术等领域都意义重大。

此后数年,巴尔的摩先后被任命为美国癌症协会研究教授,并加入 MIT 癌症研究中心(MIT Center for Cancer Research)任职。他于 1982 年创立怀特海德生物医学研究所(Whitehead Institute for Biomedical Research)并出任所长。1990 年出任母校洛克菲勒大学校长。

同时,他仍延续对逆转录酶的研究,并提出了「巴尔的摩分类法」(Baltimore classification system),根据病毒的基因组类型(RNA/DNA、单链/双链)及其复制方式,将病毒分为七大类的分类体系,为研究具体病毒提供了良好的起点。

深远影响美国科研界

在巴尔的摩的研究生涯中,最具争议的当属轰动全美的「巴尔的摩案(The Baltimore Case)」。

1986 年,巴尔的摩与学者 Thereza Imanishi-Kari 共同在 Cell 上发表一篇免疫学研究论文,研究内容涉及免疫球蛋白基因在转基因小鼠中的表达。

然而,Kari 实验室的一名博士后指出,她无法重复论文中的部分实验,并指控 Kari 伪造数据。

美国国立卫生研究院(NIH)很快介入了事件,于 1991 年正式指控 Kari 伪造数据,并建议禁止她在十年内获取研究资助。

这一事件中,巴尔的摩强力为 Kari 辩护,因此饱受争议。

巴尔的摩接受采访中

随着调查的继续深入,巴尔的摩与合作者们最终撤回了论文。巴尔的摩在一份报告中表示,他可能「过于轻信」了 Kari 的解释,「未尽力独立核实她的数据和结论」,并为自己没有更认真地对待举报者进行公开道歉。

由于该丑闻带来的负面影响,巴尔的摩辞去了洛克菲勒大学校长一职。

不过,事件随后发生了转折。1996 年 6 月,相关机构审查组最终裁定,撤销对 Kari 的所有指控。报告指出,最初举报者提出的多数证据「无关、证明力有限、内部矛盾、不可靠或无依据、不可信、不具佐证性,或基于不合理假设」。

但同时,报告也指出,这篇 Cell 论文仍「充斥着各种错误……责任应由所有参与者共同承担。」

这一事件对美国处理科研不端的流程产生了深远影响。巴尔的摩在后来文章中写道:

「科学界在面对学术欺诈时,应该做到迅速而果断的处理。过去大家往往不愿意这么做,也许是因为大多数诚实的科研人员对欺诈缺乏了解,同时也不愿去正视这个问题。

但围绕这篇 Cell 论文调查所引发的巨大公众关注,让越来越多人认识到:这种回避的态度必须改变。从某种意义上说,这或许是这场风波带来的一个积极结果。」

巴尔的摩撰文回忆争议事件

2025 年 9 月 4 日,巴尔的摩在免疫学期刊 Immunity & Inflammation 上发表了题为 NF-κB: Master Regulator of Cellular Responses in Health and Disease 的综述文章。

这篇文章,也成为了巴尔的摩的遗作。

论文截图

在巴尔的摩逝世后,巴尔的摩教授多年挚友、Immunity & Inflammation 主编曹雪涛院士,Immunity & Inflammation 执行主编、巴尔的摩的学生、美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)微生物与免疫遗传学系终身教授程根宏-共同撰写悼文《纪念 David Baltimore(1938–2025):科学与教育界的领袖与楷模》。

丁香园特此联合发布:

“ 杰出的生物学家、诺贝尔奖得主大卫·巴尔的摩(David Baltimore)于 2025 年 9 月 6 日与世长辞,我们怀着深切的悲痛在此缅怀这位现代生物医学的巨擘。

巴尔的摩教授一系列开创性的科学发现从根本上重塑了病毒学、免疫学和分子生物学领域,他真正体现了一个科学家的责任、贡献与精神。他还于上周在 Immunity & Inflammation 创刊号上发表了题为 NF-κB: Master Regulator of Cellular Responses in Health and Disease 的综述。

在本刊创刊号发表巴尔的摩教授遗作之际,我们作为 Immunity & Inflammation 的主编,谨以此文追思他在科学研究、人才培养与学术引领方面的卓越成就,并特别缅怀他与中国科学界长达数十年的深厚渊源与珍贵友谊。

科研丰碑:重塑现代生物学的远见卓识

巴尔的摩的科学生涯由一系列颠覆范式的科学发现汇聚而成。他在 RNA 病毒中发现逆转录酶打破了分子生物学的中心法则,为防治 HIV 和其他逆转录病毒引起的感染性疾病提供了基础知识,为此他与霍华德·特明共同获得 1975 年诺贝尔生理学或医学奖。

他共同发现了转录因子 NF-κB,揭示了控制免疫激活、炎症反应和细胞存活的主开关,这一发现已成为免疫学乃至生物医学领域的基石和诸多疾病治疗干预的主要靶点。

他实验室发现的 RAG-1 和 RAG-2 基因揭示了 V(D)J 重排的精密遗传机制,进一步阐明了适应性免疫系统识别无数病原体所必需的抗体和T细胞受体多样性。

他在病毒致癌作用、信号通路和血液恶性肿瘤方面的系统性创新性研究,为分子肿瘤学和靶向治疗奠定了基础。其中一个令人振奋的发现是他实验室阐明了 ABL1 酪氨酸激酶是驱动慢性粒细胞白血病(CML)发展的 BCR/ABL1 融合癌蛋白的关键所在,这项革命性的发现为伊马替尼(Gleevec)的开发奠定了科学基础,使其成为世界首个成功将致命性 CML 转变为一种可管理慢性病的酪氨酸激酶抑制剂药物。

BCR-ABL 的故事成为基础科学发现催生靶向癌症治疗新疗法的范例,推动了精准肿瘤学的学科发展。这些科研上的重大发现与革命性贡献引领了免疫学、病毒学和癌症生物学等进步,同时极大地促进了癌症等治疗方法的创新发展。

育才树人:构建科学殿堂的领袖胸襟

除了在科研领域取得卓著成就外,大卫·巴尔的摩更是一位富有远见卓识的教育家与科研机构的缔造者。

数十年来,他培养了数百名研究生和博士后,其中许多人已成为学术界、工业界和政策领域的领军人物。他创立并领导了麻省理工学院怀特海德研究所(Whitehead Institute),该所自成立以来一直在生物医学研究中发挥着重要引领作用。

巴尔的摩在 1990 至 1991 年担任洛克菲勒大学校长,并于 1997 至 2006 年任加州理工学院院长。在此期间,他以先进理念并富有智慧地领导了这些顶尖学府的发展壮大。他大力倡导跨学科研究,积极推动了定量生物学、系统免疫学和生物医学工程等的交叉融合发展。

他深信,卓越的科学成就需要一个支持性强且充满活力的学术生态系统以及不同学科间的交叉融合,并为此倾注了毕生心血进行构建与实践。在其实验室学术体系的培育下,一代又一代青年学者茁壮成长,巴尔的摩学派开枝散叶,这些一流人才极大地推动了生物医学研究。

情系华夏:与中国科学界的深厚情谊

巴尔的摩教授的科学视野与人文情怀对国际社会影响深远,尤其在中国留下了深刻而持久的印记。他倾心培养了一批杰出的中国科学家,这些学者无论是在美国深耕,还是归国开创事业,均成为了推动学科发展的中流砥柱和新生力量。

他很早就敏锐地洞察到中国科学发展的巨大潜力,为此担任了多个中国科研机构的科学顾问并积极倡导顺应科技发展大势成立新型研究机构,作为中国医学科学院苏州系统医学研究所(ISM)科学顾问委员会的联合主席(与陈竺教授共同担任)和建设倡导者,巴尔的摩教授以其远见卓识提供了不可或缺的战略指导,助力ISM成长为免疫学、系统生物学与精准医学交叉融合的现代科研高地。

他两度作为大会主席与国内同行成功举办了北京世界生命科学大会(2016 年、2018 年),以其学术影响力启迪了无数全球青年学者,为他们点燃了科研理想。

巴尔的摩教授多次访华,足迹遍布众多高校与科研机构。他乐于与师生面对面交流,发表富有启发性的学术报告,并积极搭建跨越太平洋的合作桥梁。这些远超寻常学术顾问职责范畴的奉献背后,是他对科学无国界的真挚信仰,以及为全球英才铺设成长道路的深切渴望,令人无限敬仰。

精神永存:照亮科学前路的明灯

大卫·巴尔的摩的逝世,是整个科学界的巨大损失。我们失去了一位以其深刻洞察力和非凡创造力不断拓展人类知识边界的巨人,也失去了一位高瞻远瞩的引路人和慷慨无私的导师。

他的离去,让所有视他为学术楷模与道德标杆的人们倍感痛惜。在我们深切缅怀之余,更应颂扬他留给世界的不朽的科学精神。

他的开创性科学发现已载入史册,他精心培养的学术英才正活跃于全球科研前沿,他所倡导并参与制定的诸多科学政策,仍在深刻影响着世界生物医学研究的进程。

他最后一篇刊登在 Immunity & Inflammation 综述的结语,并非终点,而是对后辈科学家发出的一项迎接新挑战的号召、一次践行科学家使命的交接。他所揭示的 NF-κB 等关键调控因子,将继续被深入探究;他所提出的那些富有远见的问题,将继续被努力解答,其衍生的科技成果将不断造福人类健康。

大卫·巴尔的摩已然离去,但他勇于探索未知、敢于挑战教条的精神,已融入探索病毒奥秘、解析免疫信号、或试图诠释生命本质与疾病复杂性的科学家及其团队之中。他的卓越业绩与人格魅力将深刻地影响着一代又一代学子们不断攀登学术高峰、攻克科学难关,也将化为人类教育和科学事业发展的生生不息之源泉。

策划:z_popeye|监制:islay

编辑:ifhealth 来源:丁香园