三伏天自然界阳气鼎盛,但人体阳气外浮,内腑反而空虚。尤其冬季未能充分“藏阳”的孩子,此时脾阳虚弱,易被寒湿侵袭,出现便溏、腹冷、反复感冒等问题。

中医认为儿童属“稚阴稚阳”之体,脏腑娇嫩,而艾灸的温通之力恰能补其不足。

背后的中医机制在于艾草燃烧释放的远红外能量渗透穴位,激活身体自愈力。

尤其脾胃虚寒者,艾热可直驱中焦寒气,恢复脾运化功能。当脾土得以温煦,气血生化有源,体质自然发生质的飞跃。

第

1

点

—The First—

三伏艾灸,效果翻倍

“热在三伏”不仅指气温高峰,更蕴含中医“天人相应”的智慧。此时自然界阳气鼎盛,人体腠理开泄,毛孔处于开放状态。

此时艾灸,如同借天力以驱内寒,使深伏关节、脏腑的寒湿之邪通过毛孔排出体外,达到“四两拨千斤”之效。

不同于普通季节的艾灸,三伏施灸常出现特殊反应:孩子艾灸时突然喊冷,皮肤冒鸡皮疙瘩;或灸后腿部渗出凉汗,如同体内寒气被“蒸腾”而出。

这正是《内经》“正邪相争”的体现——艾灸的纯阳之气触动体内沉寒,引发排寒、冒风、局部刺痒等反应。

排病反应的本质是身体在阳气驱动下的自我净化。当出现打嗝、肠鸣、短暂腹泻时,不必惊慌,此乃气机疏通的表现。

持续施灸后,这些反应会随体内寒邪减少而逐渐消失。

第

2

点

—The Second—

三个艾灸的黄金区

身柱穴:儿童生长的“能量柱”

位于第三胸椎棘突下凹陷中,被日本针灸名家代田文志誉为“小儿百病之灸点”。

上世纪30年代,他在长野县40所学校实践发现,持续艾灸身柱穴的体弱儿童,一个月后食欲、体重显著增加,半年后体质根本性改善。

神阙穴:五脏六腑的“能量池”

肚脐(神阙)是胎儿时期生命能量的入口,为任脉要穴,与督脉、冲脉一源三岐。

艾灸神阙可通达十二经脉,融汇全身气血;温养中焦脾胃,解决积食、便溏;回补元气,缓解学习疲劳。

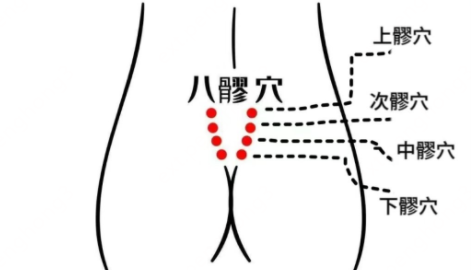

八髎区:驱除下焦寒湿的“熔炉”

多数体虚孩子臀部冰凉,舌根白厚,此乃下焦寒湿的信号。

八髎区位于骶骨孔,恰似身体能量十字路口。

灸此处有如阳光融冰,能化解盆腔寒气,预防女孩未来痛经;温补肾阳,促进生长发育;疏通膀胱经,改善遗尿、手脚冰凉。

第

3

点

—The Third—

科学艾灸实操指南

1

环境与工具

艾条选择:直径3.5-4.0cm陈年黄金绒,热力渗透更深

空调使用:室温≥26℃,避免直吹(可用屏风遮挡)

禁忌注意:阴虚火旺(舌红少苔)、积食化热时暂停

2

关键细节清单

时间控制:每个穴位10-15分钟,总时长≤30分钟

补水原则:灸前灸后喝温水(忌冷饮),少量多次补充

洗浴禁忌:灸后3小时内勿洗澡,避免寒湿入侵

最佳时段:上午>下午>晚上(22点后禁灸)

饮食配合:灸后忌食冰镇食物,西瓜、冷饮损伤脾阳

3

手法要领

手持艾条悬灸,距离皮肤2-3厘米缓慢回旋,感受穴位如磁石般的“吸感”。当孩子说“热量钻进去了”,说明得气见效。

艾草燃烧的从来不只是叶片,更是唤醒身体自愈之光的火种。

当孩子的小手从冰凉转为温暖,那掌心的温度,正是生命向阳而生的证明。

编辑:ifhealth 来源:名医在线网