低碳水饮食竟然会促肿瘤转移?

图源:论文截图

最近,中山大学邝栋明教授、魏瑗副教授团队在 Cell 发表了一篇研究论文。

该研究得出结论:低碳水饮食可以抑制原发性肿瘤生长,但同时会促进癌细胞肺转移。[1]

Cell 最新:低碳饮食会促进癌细胞肺转移

众所周知,肿瘤组织往往需要远超普通细胞的糖分供能,在传统认知里低碳水饮食应该是对肿瘤不利的。

但这篇刚发表于 Cell 正刊的论文却颠覆了这一认知。这篇研究到底是怎么做的?

研究团队将带瘤小鼠随机分为 3 组,喂食对照组饲料(64% 碳水,20% 蛋白质,16% 脂肪)、低碳水组饲料(40% 碳水,34% 蛋白质,26% 脂肪),高碳水组饲料(80% 碳水,11% 蛋白质,9% 脂肪)。

在继续喂养 14 天后,处死小鼠并解剖取出肺组织及原发肿瘤,病理切片确定是否存在转移瘤及原发肿瘤情况。

观察的结果显示,低碳水饲料组小鼠原发肿瘤生长相对缓慢,但相对出现肺部转移显著增多;高碳水饲料组原发肿瘤大小生长显著更快。

基于观察到的结果,研究团队得出结论,低碳水饮食会抑制癌细胞生长,但会促进癌细胞肺转移,高碳水饮食会促进肿瘤生长。

14 天就能出现大量肺转移也提示:对于尚未确诊的潜在癌症患者而言,低碳水饮食也可能增加肿瘤转移风险。

图源:Cell 官网论文页面

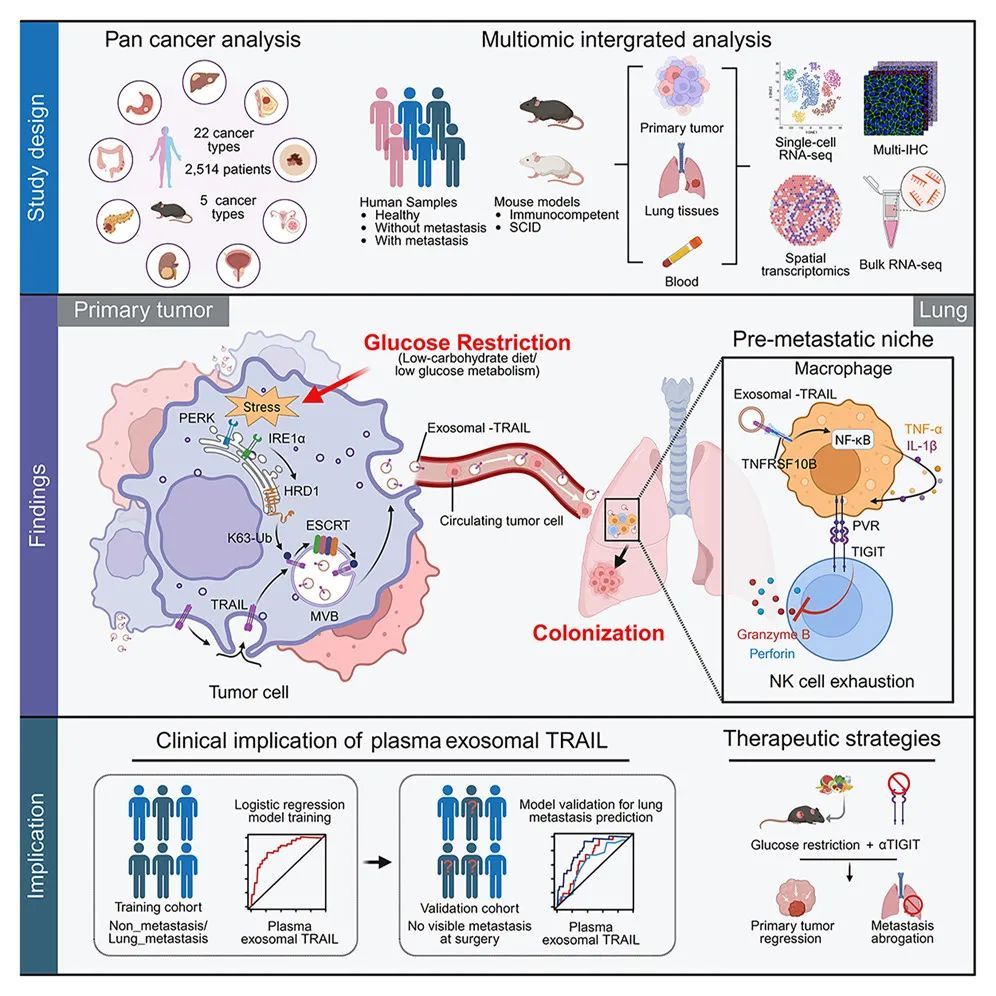

研究团队还进行了进一步的验证,肿瘤转移增强原因是肺部出现了更适合转移的微环境。

开始低碳水喂食 3 天内,肺巨噬细胞数量持续稳定高水平,第 6~9 天自然杀伤( NK)细胞锐减 70%。

进一步分析原因,低碳水饲料增加小鼠肺部巨噬细胞浸润,而巨噬细胞消耗了功能性 NK 细胞亚群,T/B 淋巴细胞则没有受到显著影响。

研究发现其背后机制是,葡萄糖限制促进肿瘤分泌含有 TRAIL 的外泌体,引发了巨噬细胞极化,并进而诱导 NK 细胞耗竭。而 TRAIL 是肿瘤坏死因子超家族的一员,可通过结合受体诱导细胞凋亡。

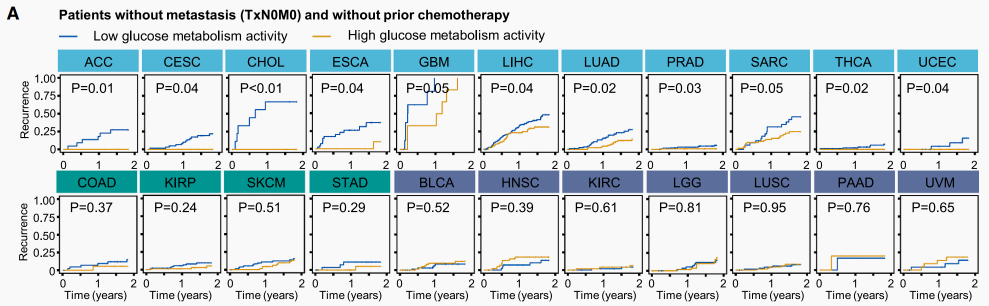

同时该研究还发现,在临床上常见 15 种癌症类型中,低葡萄糖代谢与术后两年内更高的复发率相关。

图源:参考资料 1

研究团队还纳入了 2514 名原发性肿瘤且未接受化疗的患者,研究团队追踪调查这些患者术后两年复发情况发现,在常见的 22 种癌症中,其中 15 种癌症类型在低葡萄糖代谢下存在更高的复发率。

频繁翻车的最火减脂饮食

在如今减肥减重爆火的时代,人们总是对碳水抱有一种莫名的敌意,会想尽办法尽可能少吃碳水,仿佛今天多吃一粒米,明天上称胖 2 斤。

于是「低碳饮食」、「生酮饮食」等减肥方法在减脂健身圈一度盛行,大家会觉得低碳水既能减肥,还能改善代谢。

打开视频网站和社交媒体,可以看到成百上千条的「低碳饮食攻略」。有人解答「为什么」,有人教你「怎么吃」。

图源:视频媒体截图

渐渐地,互联网上人们开始「谈碳水色变」。

这种风气并非空穴来风,确实也有不少论文证实,低碳水饮食对改善代谢存在一定帮助。

比如四年前,有论文研究发现:低碳水饮食通过减少输送到肝脏的糖分,从而抑制胰岛素水平,控制血糖。[2]

然而,就是这被大众捧为「减重神器」的低碳饮食,却在这两年被爆出频频翻车的新闻。

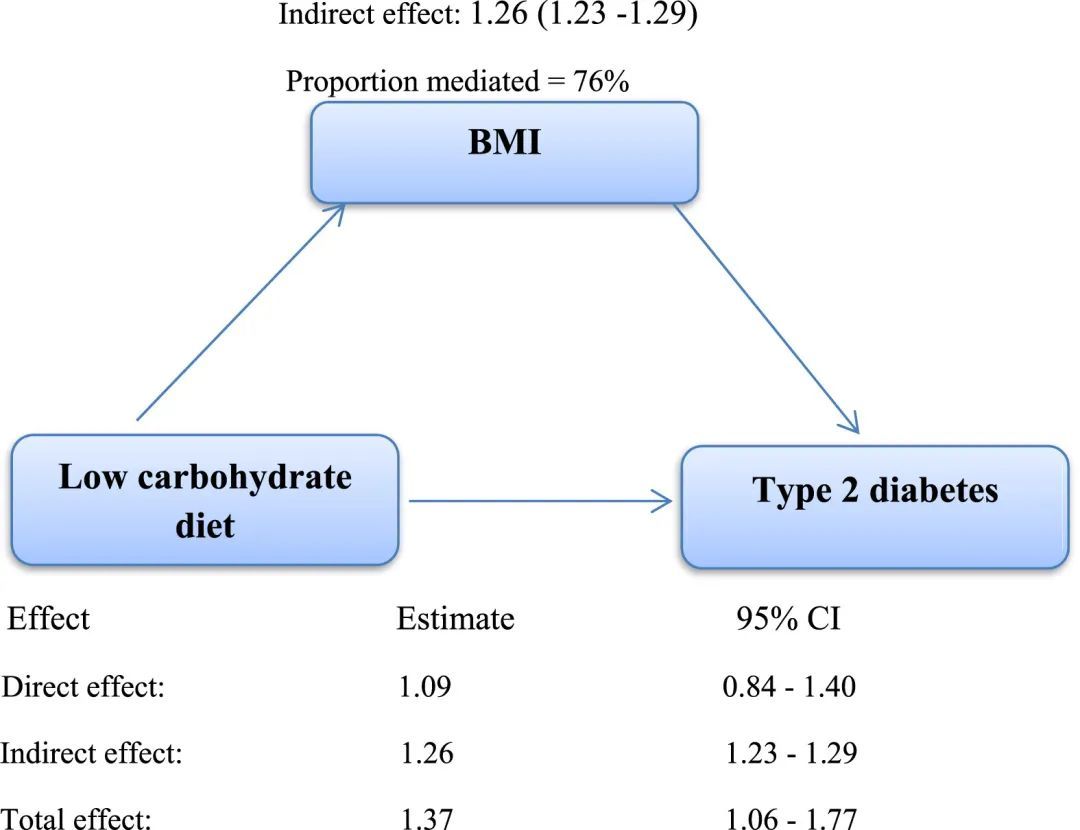

在去年六月,澳大利亚的团队发表于 Diabetes & Metabolic Syndrome:Clinical Research & Reviews 的一篇研究论文发现,低碳饮食(LCD)与糖尿病的风险呈正相关。[3]

图源:Sciencedirect官网截图

具体来说,与每天碳水供能占比 55%的人相比,碳水供能占比 38%的受试者,患糖尿病的风险显著增加 20%。

该研究纳入了 4 年间招募的 41513 名受访者,追踪调查受访者的各项身体数据,对每个参与者 LCD 进行评分汇总。基于以上数据,研究者通过中介模型分析得出结论,LCD 评分对 2 型糖尿病发病率的 76% 的效应可以由 BMI 解释。

图源:参考资料 3

换而言之,低碳水饮食对糖尿病的风险,绝大多数是因为低碳饮食导致体重增加,体重增加导致糖尿病风险增高。

此外,低碳水饮食还可能会「折寿」。

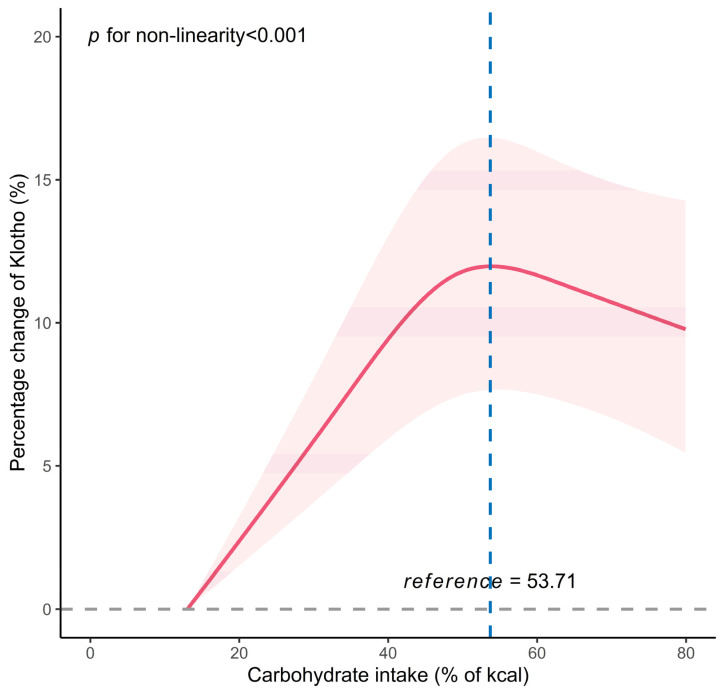

2023 年,来自中南大学湘雅公共卫生学院的研究团队发现,碳水摄入量会影响血清 Klotho 水平,Klotho 是一种长寿基因,是一个评估衰老的关键标志,其血清水平会在人类 40 岁后逐渐下降。[4]

在碳水化合物摄入量为 48.92~56.20% 时血清 Klotho 达到最高水平。

图源:参考资料 4

简单来说,当每天碳水摄入量在 48.92~56.20% 之间时,最利于延长寿命。

往往中老年人更关注长寿,然而,这不代表年轻人用低碳水饮食就没有危害了。

2018年发表于 The Lancet Public Health 的一篇基于 15.4 万人样本的研究表明,碳水摄入过低(<40% 总能量)人群死亡率上升 32%。高碳水和低碳水饮食均与死亡率增加相关,碳水化合物摄入量为 50~55% 时死亡风险最小。[5]

也就是说,不论年纪高低,低碳饮食人群随时承受着远高于正常人群的死亡风险。

到底该怎么吃?

低碳饮食这么多风险还折寿,是不是摄入碳水越多越好?

别急,已经有指南明确告诉该怎么吃了。

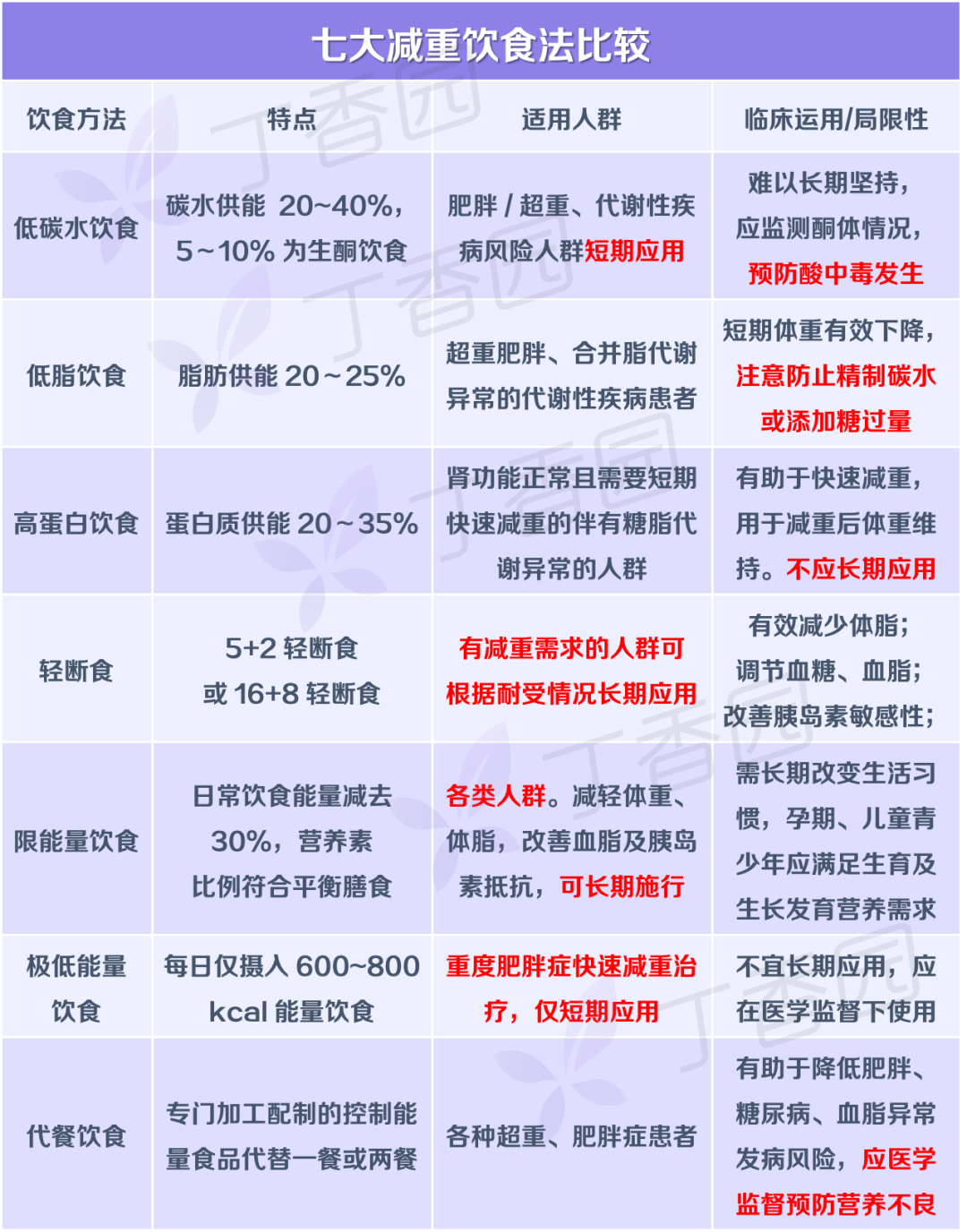

作为国家卫健委发布的《肥胖诊疗指南(2024年版)》推荐的七大减肥方法之一,低碳水饮食还是存在一定可取之处的。

北京大学公共卫生学院的研究团队在 2023 年发表于 Journal of Internal Medicine 的前瞻性队列研究表明,总体低碳水饮食和不健康低碳水饮食的死亡率较高,而健康低碳饮食的死亡风险略低。[6]

根据国家卫健委发布的《体重管理指导原则(2024 年版)》,短期减重干预时,超重/肥胖者(BMI≥24)可以使用低碳饮食进行阶段性减重。在代谢疾病管理时,2 型糖尿病、脂肪肝患者可以在医生指导下使用低碳饮食进行短期的代谢改善。

低碳水饮食虽然在一定情况下可以用,但限制还是太多。那想要减重,饮食到底该怎么吃呢?一图告诉你答案。

图源:丁香园根据参考资料 7 整理

大多减重方法只适合超重及代谢性疾病患者短期减重使用。想要长期使用,可根据自己耐受程度调整使用轻断食和限能量饮食方法。

想要减重总归还得回到那句话:管住嘴,迈开腿。

策划:zhujiojio | 监制:ZJUN

题图来源:论文截图+自己拍的

参考资料:

[1]https://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(25)00728-7[2]Barber, T. M., Hanson, P., Kabisch, S., Pfeiffer, A. F. H., & Weickert, M. O. (2021). The Low-Carbohydrate Diet: Short-Term Metabolic Efficacy Versus Longer-Term Limitations. Nutrients, 13(4), 1187. https://doi.org/10.3390/nu13041187

[3]Kabthymer, R. H., Karim, M. N., Itsiopoulos, C., Hodge, A. M., & De Courten, B. (2024). Association of low carbohydrate diet score with the risk of type 2 diabetes in an Australian population: A longitudinal study. Diabetes & metabolic syndrome, 18(6), 103049. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2024.103049[4]Xiang, L., Wu, M., Wang, Y., Liu, S., Lin, Q., Luo, G., & Xiao, L. (2023). Inverse J-Shaped Relationship of Dietary Carbohydrate Intake with Serum Klotho in NHANES 2007-2016. Nutrients, 15(18), 3956. https://doi.org/10.3390/nu15183956[5]Seidelmann, S. B., Claggett, B., Cheng, S., Henglin, M., Shah, A., Steffen, L. M., Folsom, A. R., Rimm, E. B., Willett, W. C., & Solomon, S. D. (2018). Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. The Lancet. Public health, 3(9), e419–e428. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(18)30135-X[6]Zhao, Y., Li, Y., Wang, W., Song, Z., Zhuang, Z., Li, D., Qi, L., & Huang, T. (2023). Low-carbohydrate diets, low-fat diets, and mortality in middle-aged and older people: A prospective cohort study. Journal of internal medicine, 294(2), 203–215. https://doi.org/10.1111/joim.13639

[7]National Clinical Practice Guideline on Obesity Management Editorial Committee.(2025).肥胖症诊疗指南(2024年版).中国循环杂志,40(01),6-30.

编辑:ifhealth 来源:丁香园