医生在归档前修改病历,竟然要承担法律责任?

最近,新疆某医院的一名医生,在归档前对病历进行补充完善,最终却被法院认定为「篡改病历」,医院被判对患者死亡承担全部责任,赔偿患者家属 72 万元。[1]

到底发生了什么?

归档前的补充完善,却被判篡改病历

2023 年 7 月,吴军(化名)因咽痒咳嗽到新疆某医院就诊,被诊断为支气管扩张、COPD 加重,并初步怀疑肺结核,按照呼吸科老年病患者收治入院。

入院初期,吴军病情相对平稳,日常起居未见明显异常,相关检查结果亦无特殊提示。

在入院后的第六天,吴军体温突然升高到了 38.9℃,紧接着次日突发大咯血,紧急抢救无效后转入重症监护室,在入院第十二天,吴军抢救无效死亡。

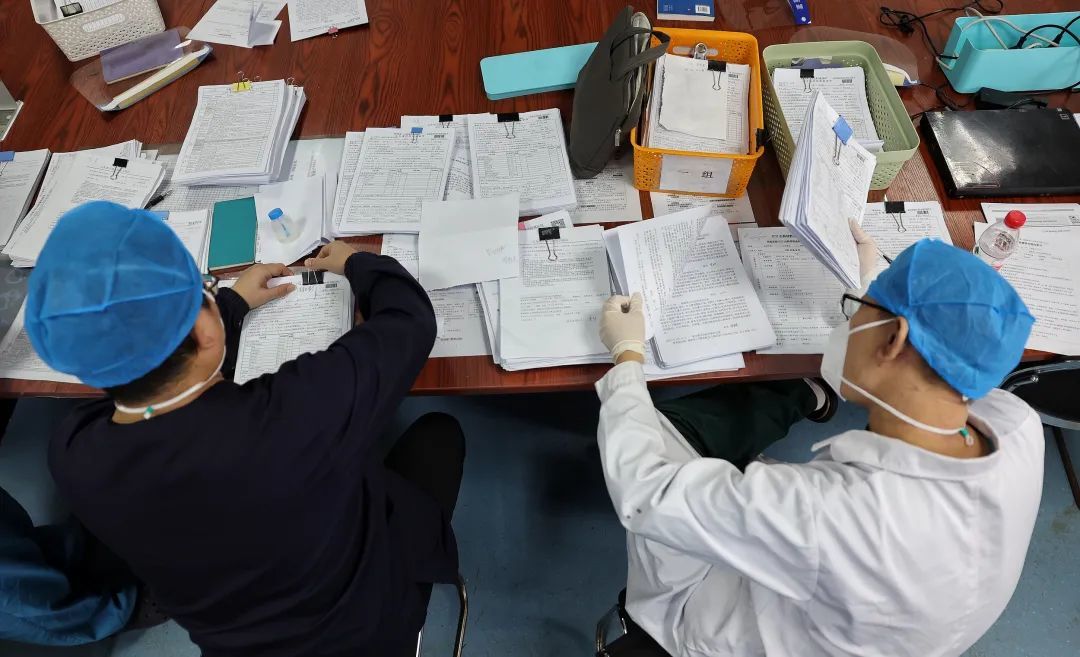

在第一次抢救后,副主任医师赵华(化名)抓紧时间补充了抢救记录和前一日的查房内容,并对此前的规培生写的查房记录审核及签字。之后赵华才得知,早在抢救时,患者家属就去找病案室紧急打印并封存了病历。

吴军死亡后,家属将医院告上法庭,表示封存病历与医院归档病历不同,存在篡改。医院认为,家属封存的是出院前尚不完整的病历,修改内容均为「基于事实的补充或修正」,归档前完成补充并不违规,且患者死因是自身疾病所致。

图源:中国裁判文书网

家属拒绝尸检,咬死医院是为了掩盖医疗中存在过失而「篡改」病历。法院提出鉴定时,家属坚持使用第一份未归档病历进行鉴定,并不认可归档后病历,故此无法完成鉴定。

由于没有鉴定结果作为辅助,法院认为通过两份病历的中部分体征描述存在不一致情况,部分记录签字时间不符,且医院所说补充完善不能认为是合理解释,认定医院存在篡改病历行为,判决医院承担吴军死亡的全部责任。

无独有偶,此前辽宁省也出现了类似判决。大连市某医院彼时未正式启用电子病历系统,虽提供完整纸质病历,但无法追踪病历修改时间及修改人,因而无法进行鉴定,被法院认定需承担「举证不能」的责任,判决医院承担全部赔偿责任,共赔付患者家属 76 万余元。[2]

图源:视觉中国,与本文无关

两起案件,为何都给出了这样的判决?

北京天霜律师事务所张永泉律师表示,对于病历修改,一方面是法官对医疗内容了解不足,另一方面是判决是否合理大多归于行政权即卫健委管理。因此法院判决往往依赖于鉴定机构给出的确定性结果。

上述两个案例均未被认定为医疗事故,却因病历修改环节的不规范操作——无论是内容差异、签名时间问题还是追溯能力缺失,最终被法院判定承担全部赔偿责任。

根据《2022 年全国医疗损害责任纠纷案件大数据报告》,医方败诉占比 79.11%,其中病历修改不规范位列败诉原因第三位。[3]这些案件的共性是:病历管理漏洞产生的责任。

近八成的败诉率触目惊心,直接将「病历书写不规范」推向了医院在医疗纠纷中的核心风险点。

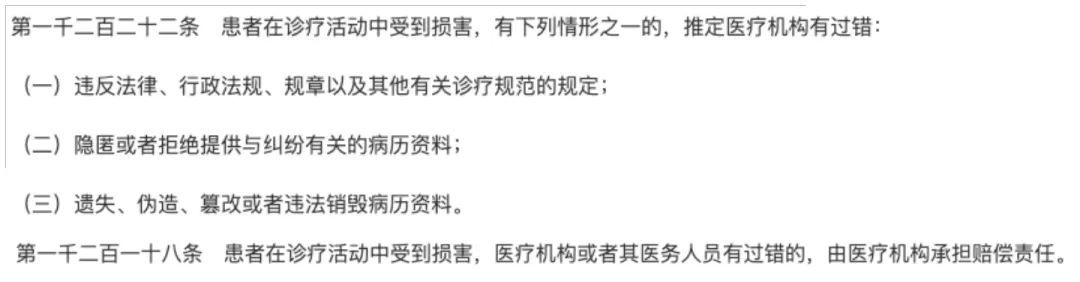

值得警惕的是,当病历问题(如记录不一致、签字不符)导致鉴定无法进行时,法院往往依据《中华人民共和国民法典》(下文称《民法典》)第一千二百二十二条推定医疗机构有过错,根据《民法典》第一千二百一十八条直接判定医院承担半责、主责,甚至全责。[4]

图源:中华人民共和国民法典

这意味着,一份存在瑕疵的病历,即使医疗行为本身无实质过错,也可能成为压垮医院的「最后一根稻草」。

这些日常操作,其实已涉法律风险

虽说上述案例多涉及接收危重病人、老年病人的科室,但不代表其他地方安全。一些看似平常的「日常操作」,也可能一不小心就踩中了法律雷区。

在临床中最常见的就是借用医生账号。往往病史都是科里的专硕、规培生来写,然而大多是有权限的上级医生账号才能记录病史,因此就需要借用上级医生账号。

2024 年,深圳市卫健委通报了一则案例:规培生使用上级医生账号,术后补写病程录,上级医生既未审核,系统内也未留存代操作痕迹。事发后,医院被警告并处以 8000 元罚款,上级医生被院内通报批评。[5]

张永泉律师强调:「按《电子病历真实性专家共识》,出借账号后发生的一切后果都会判定出借人承担责任,故出借账号的风险需要警惕。」

其实不只是规培生代用账号写病史,部分没有规培生干活的基层医院,一些主任、副主任查房记录,也都是基层医生用上级医生账号写的,这几乎已经成为默认的「潜规则」。

然而,这实际上是违规行为。即便是代写病历,也是需要被使用账号的医生事后审核的。

图源:丁香园整理

另外一种比较常见情况,是实习医生写病历无审核。

2024 年 11 月,淮南市卫健委就通报了这样一起案例:实习医生书写病历不全,且带教医生未审核。其所在医疗机构及带教医生被警告,并被罚款 1 万元。[6]

其实这里不止局限于实习医生,所有尚未获得执业医师资格证的医学生都需要注意。

根据《病历书写基本规范》第七条规定,上级医务人员有审查下级医务人员书写的病历的责任。《电子病历应用管理规范(试行)》第十六条规定,实习医务人员、试用期医务人员记录的病历,应当由具有本医疗机构执业资格的上级医务人员审阅、修改并予确认。

除此之外,张永泉律师还提到,司法实践中常遇到的是涉及保险理赔的病史修改行为。即患者为了使用商业医疗保险要求修改病史,甚至隐瞒病情。

张永泉律师建议,严守病历修改要求,一定要留痕修改。不留痕的修改,既把保险利益置于危险,其实也把自己置于危险境地。

除了上述内容,临床中还潜伏着多种易踩红线的操作。

如知情同意书缺失、超出时间填写或未填写、复制病历或病历模板及缺失医生签名。这些行为虽常出于赶工或疏忽,却均触碰了病历管理规范红线,一旦发生医疗纠纷,同样可能导致「举证不能」或推定过错。

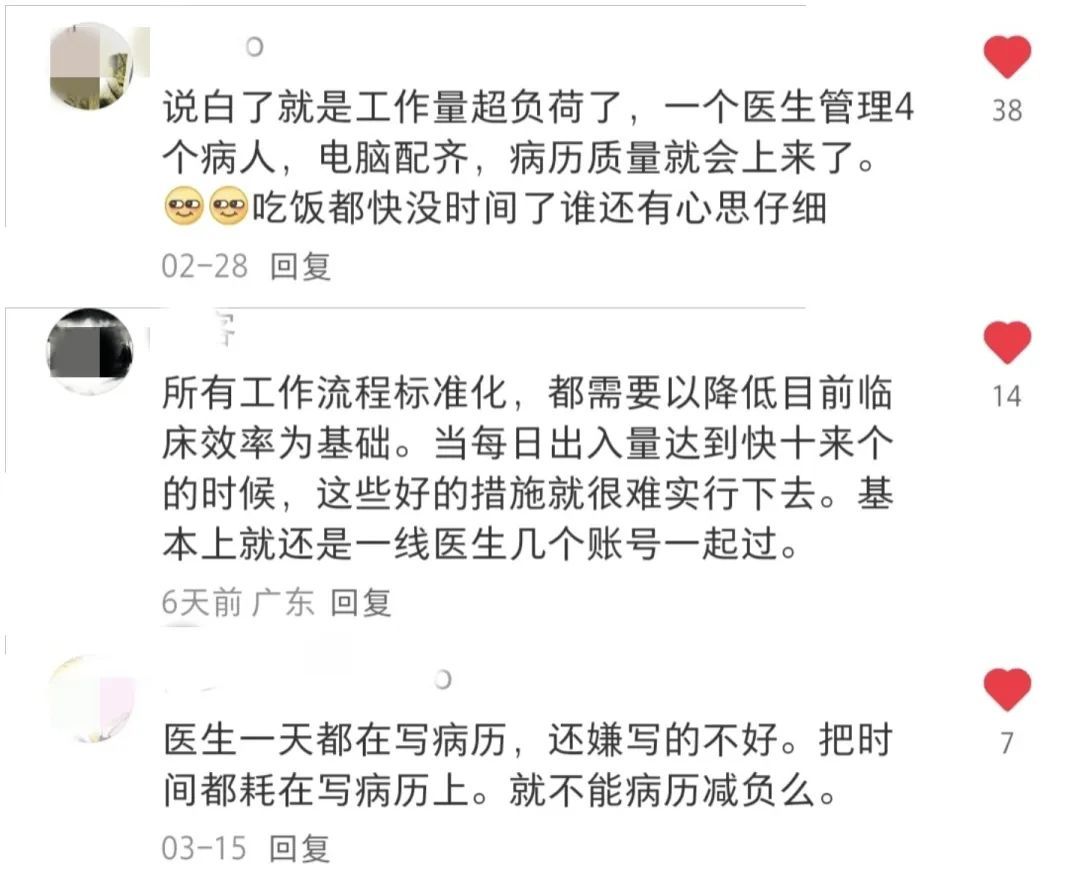

图源:社交媒体截图

写病历背后,超负荷工作的医生们

在「写病历」这个老生常谈的话题上,无论是借给下级医生账号、超时写病历,还是超时审核、未审核,这些不规范的动作背后,往往也藏着医生们的无奈——实在是太忙了。

图源:社交媒体截图

「每周也就早查房时间能见到上级,其他时间要么在门诊,要么在开会,根本没时间审查病历内容。」山东省某三甲医院住院医师张伟(化名)表示,偶尔上级医生空闲的时候会抽空看看病例,但很难做到每一份都审核。

上海某二甲医院主治医师刘强(化名)则表示,从规培开始,手术后的主任查房、副主任查房记录就都由自己包揽。「这是病程里必须记录的内容,但手术量那么大,上级不仅有门诊还有学术活动,哪有时间来看这些病程录啊。」

规范病历修改行为需要耗费心力,不仅增加了下级医生的工作负担,也给上级医生带来了额外的工作量。

新疆某三甲医院副主任医师吴明(化名)抱怨道:「每天门诊、手术、教学、科研都抓成千手观音了,如果所有病历都要亲力亲为,那身体和工作肯定有一个先崩盘的。」不过吴明也表示,无论再忙,每周的周三、周五晚上他还是会抽时间大致看看规培生写的病史。

但无论如何,这种繁忙之中对病历的疏忽,轻则受到医院处罚,重则会像开头提到的案件一样,需要承担法律和赔偿的责任。

今年 6 月 20 日,国家卫健委发布了《医疗机构医疗质量安全专项整治行动方案》,其中整治内容第六条就要求,重点整治病历书写不及时、不完整、不规范的问题,电子病历复制粘贴导致记录错误的问题,伪造篡改病历等问题。

此外第九条还要求,整治医务人员对于电子病历系统登录管理不到位,随意授权他人使用,影响医疗质量安全的问题。[12]

致谢:本文经由 北京天霜律师事务所 张永泉 律师 专业审核

参考资料:

[1]崔某甲、新疆维吾尔自治区某医院医疗损害责任纠纷民事一审民事判决书,(2024)新0103民初10432号,乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院,2025年02月08日。

[2]瓦房店六二六中医医院有限公司与李刚、李学维等医疗损害责任纠纷二审判决书,(2022)辽02民终10980号,辽宁省大连市中级人民法院,2023年02月03日。

[3]https://www.yifahui.com/10058.html

[4]https://www.gov.cn/xinwen/2020-06/01/content_5516649.htm

[5]深圳市卫生健康委员会《行政处罚决定书》(深卫医罚〔2024〕21号)

[6]淮南市卫生健康委员会《行政处罚决定书》(淮卫医罚〔2024〕17号)

[7]济南市卫生健康委员会《行政处罚决定书》(济卫医罚〔2024〕37号)

[8]青岛市卫生健康委员会《行政处罚决定书》(青卫医罚〔2024〕28号)

[9]福州市卫生健康委员会《行政处罚决定书》(鼓卫医罚〔2024〕06号)

[10]合肥市卫生健康委员会《行政处罚决定书》(合卫医罚〔2024〕10号)[11]https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/8/17/art_14_13569.html

[12]https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202506/9cd15882a85048c98b54960ac37d5cd5.shtml

编辑:ifhealth 来源:丁香园